幻灭的“稳中向好”:2025年4月工业生产者价格数据背后的真相

刺破“繁荣”泡沫:PPI数据一览

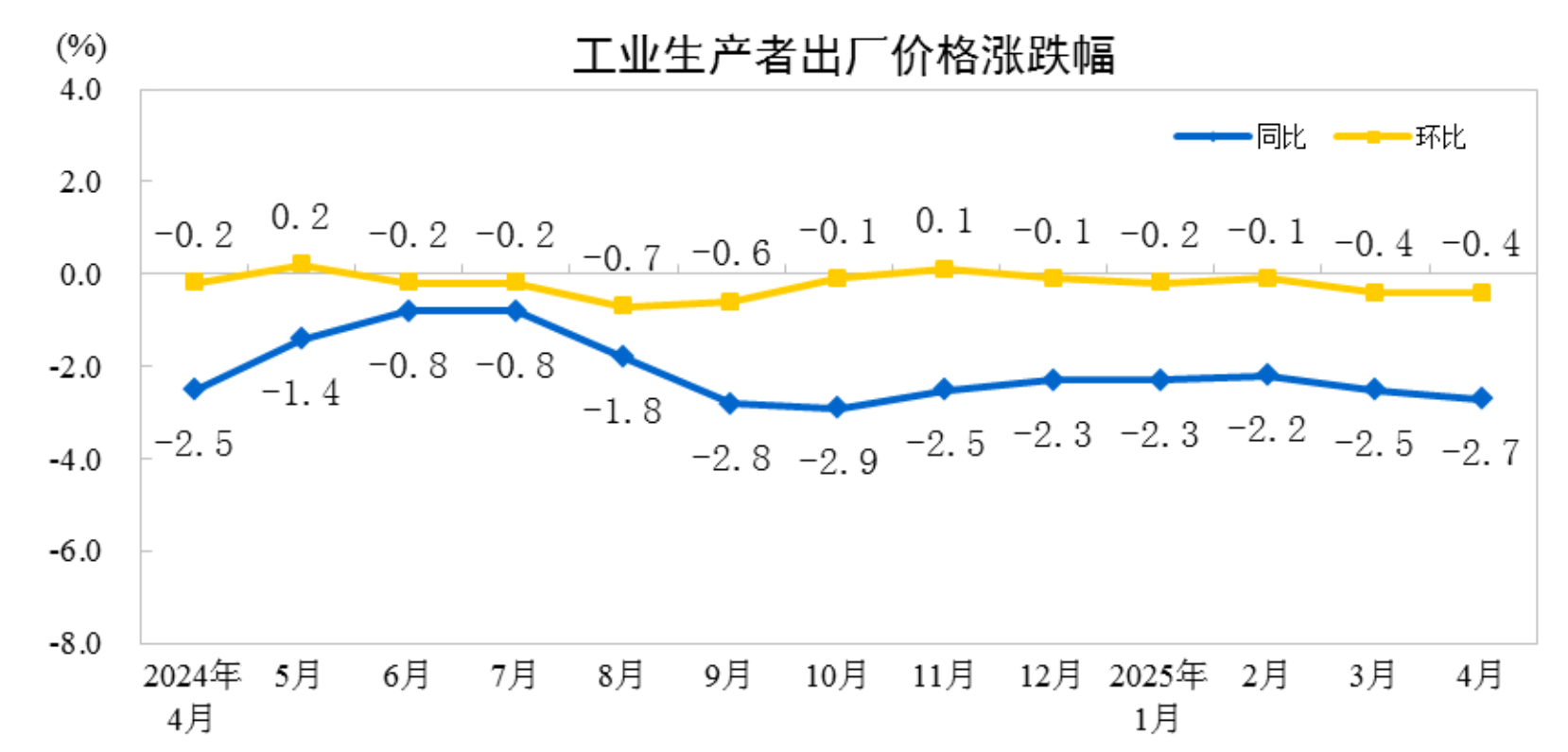

2025年4月,刺眼的数字摆在我们面前:全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.7%,环比下降0.4%。这不仅仅是统计局冰冷的报告,而是中国经济深层问题的直接反映。所谓的“稳中向好”,在这些数据面前显得不堪一击,更像是一种自欺欺人的幻觉。年初至今,PPI已经连续数月呈现下滑态势,1—4月平均,工业生产者出厂价格和购进价格比上年同期均下降2.4%。这背后,隐藏着的是需求的萎靡、产能的过剩,以及创新动力的不足。

生产资料价格跳水:需求疲软的铁证

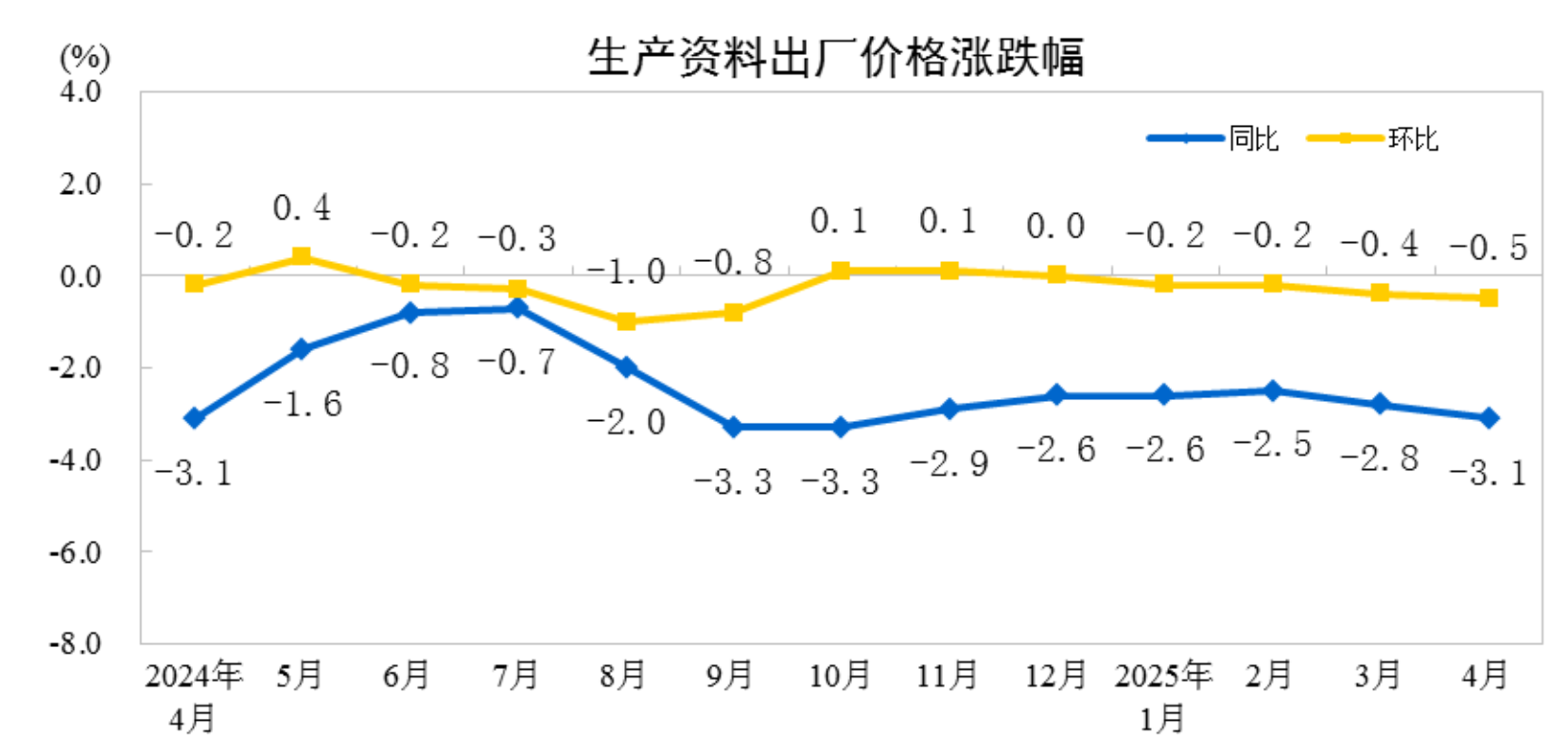

生产资料价格的下跌,无疑是对经济前景投下的一枚重磅炸弹。4月份,生产资料价格下降3.1%,直接拉低工业生产者出厂价格总水平约2.28个百分点。采掘工业、原材料工业、加工工业,无一幸免,全部沦陷。这意味着什么?意味着投资意愿的低迷,意味着工业企业对未来预期的悲观。当企业不敢投资、不愿生产,经济的活力从何而来?指望“基建狂魔”再现辉煌,恐怕只是饮鸩止渴。靠投资拉动的经济增长,终究难逃边际效益递减的规律。

生活资料价格下跌:消费降级的信号

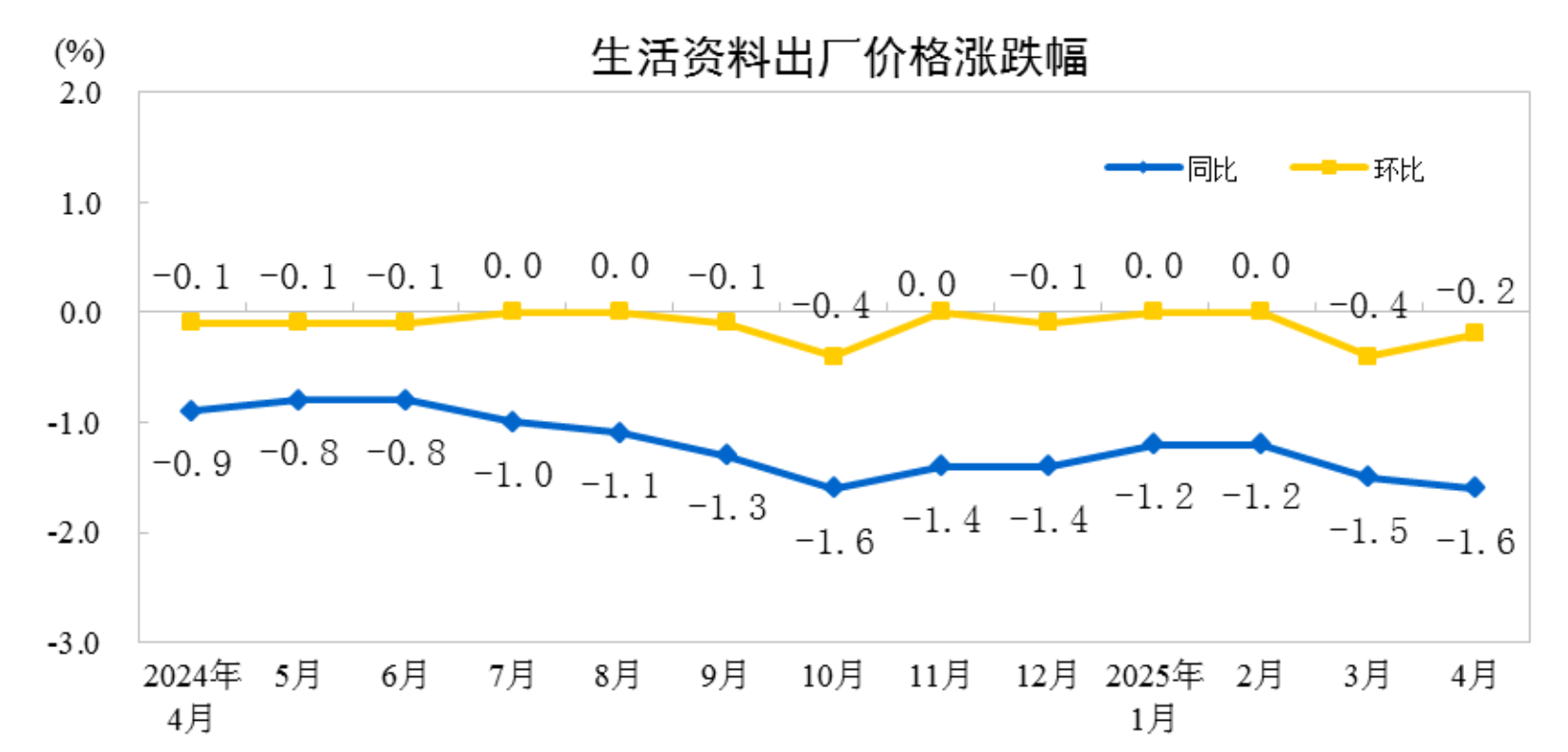

如果说生产资料价格的下跌反映了投资的困境,那么生活资料价格的下降则暴露了消费的疲软。4月份,生活资料价格下降1.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.40个百分点。食品、衣着、耐用消费品,全线下滑。这难道是老百姓生活水平提高了?不,这是消费降级的信号,是老百姓捂紧钱袋子的无奈之举。在高房价、高医疗、高教育的三重压力下,消费早已成为一种奢侈品。指望消费成为经济增长的引擎,恐怕只是空中楼阁。

成本端全面承压:工业企业腹背受敌

购进价格普降:真的是“利好”吗?

乍一看,工业生产者购进价格下降,似乎意味着企业生产成本降低,利润空间扩大,是件大好事。但细究之下,却发现并非如此。燃料动力、黑色金属材料、化工原料、农副产品…几乎所有原材料价格都在下跌。这背后,隐藏着的是全球经济下行、需求萎缩的大背景。当企业面临产品卖不出去的困境时,即使原材料价格再低,也无法改变其亏损的命运。更何况,购进价格的下降,往往伴随着产品出厂价格的进一步下跌,企业利润空间并未真正扩大,反而可能陷入“低价竞争”的泥潭。

有色金属逆势上涨:结构性矛盾凸显

在一片“降降降”的背景下,有色金属材料及电线类价格却逆势上涨8.5%。这并非经济复苏的信号,而是结构性矛盾的集中体现。一方面,新能源、高端制造等新兴产业对有色金属的需求旺盛;另一方面,传统产业对有色金属的需求持续低迷。这种结构性的分化,导致有色金属价格居高不下,加剧了下游企业的成本压力。更令人担忧的是,这种“冰火两重天”的局面,可能会进一步恶化,导致资源错配,阻碍经济的转型升级。

行业冰火两重天:谁在裸泳?

煤炭、石油领跌:能源转型的阵痛?

煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业,分别以-15.2%和-14.2%的同比降幅领跌。这固然有全球能源价格下行的因素,但更深层的原因,是中国能源结构转型的加速。在“双碳”目标的约束下,传统能源行业面临着巨大的生存压力。然而,转型并非一蹴而就,大量煤炭、石油企业的转型之路充满着不确定性。如果转型不成功,这些企业将面临破产倒闭的风险,数百万工人将面临失业的困境。所谓的“能源转型”,如果不能实现平稳过渡,很可能演变成一场社会危机。

有色金属“一枝独秀”:虚假的需求?

与传统能源行业的惨淡形成鲜明对比的是,有色金属矿采选业以19.0%的同比涨幅“一枝独秀”。这真的是市场需求的真实反映吗?恐怕未必。在地方政府的盲目投资、企业的过度扩张下,新能源、高端制造等新兴产业存在着严重的产能过剩问题。这些过剩的产能,虚构了对有色金属的需求,推高了有色金属的价格。一旦泡沫破裂,有色金属行业将面临崩盘的风险,前期投入的巨额资金将付诸东流。

汽车制造业的困境:消费刺激失效?

汽车制造业作为国民经济的重要支柱,其表现却令人失望。-3.3%的同比降幅,表明汽车消费的持续低迷。政府为了刺激汽车消费,出台了一系列的优惠政策,但效果却并不明显。为什么?因为老百姓对未来收入预期悲观,不敢轻易购买大宗商品。更重要的是,高房价已经掏空了老百姓的钱包,让他们无力承担汽车消费。指望几个优惠政策就能扭转汽车消费的颓势,恐怕只是缘木求鱼。

数据背后的隐忧:政策的失效与结构性问题

货币政策的局限性:流动性陷阱正在形成?

面对经济下行的压力,央行不断降息、降准,试图释放流动性,刺激经济增长。然而,这些货币政策的效果却越来越有限。大量的资金并没有流入实体经济,而是流入了房地产、金融市场,甚至滞留在银行体系内,形成了所谓的“流动性陷阱”。为什么会出现这种情况?因为实体经济的投资回报率太低,企业不敢轻易投资。即使获得了低成本的资金,也宁愿选择购买理财产品,或者干脆躺平。货币政策的失效,表明单靠刺激需求无法解决根本问题,必须从供给侧入手,进行结构性改革。

结构性改革的必要性:避免重蹈覆辙

长期以来,中国经济过度依赖投资和出口,导致结构性失衡日益严重。房地产泡沫、产能过剩、贫富差距…这些问题已经积累到难以忽视的地步。如果继续沿用老路,只会让问题更加恶化,最终导致经济崩盘。因此,必须痛下决心,进行结构性改革。打破垄断,鼓励创新,优化资源配置,缩小贫富差距…这些改革措施,短期内可能会带来阵痛,但长期来看,却能为中国经济带来新的活力。只有通过结构性改革,才能真正实现经济的可持续发展,避免重蹈覆辙。